筋細胞を治すとは:ウェビナー「わかる遺伝子と筋細胞」レポート

筋ジストロフィー患者の筋肉は治るのか?

2024年10月27日(日)、ウェビナー「わかる遺伝子と筋細胞」をオンラインで開催し、約200名が参加しました。

筋ジストロフィーは言わずもがな、筋肉の病気です。

筋肉が治れば病気が治るのか?そもそも筋ジストロフィー患者の筋肉は治るのか?

筋肉を治療する上では、遺伝子から理解することが大切です。

今回は「遺伝子と筋細胞」について、国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部 部長の青木吉嗣先生から、また、「ゲノム編集の可能性~筋肉の回復に向けて」について、京都大学iPS細胞研究所 准教授の堀田秋津先生からご講演いただきました。

遺伝子と筋細胞を正しく知ろう

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所

遺伝子疾患治療研究部 部長 青木吉嗣先生

私たちの体は細胞から出来ている

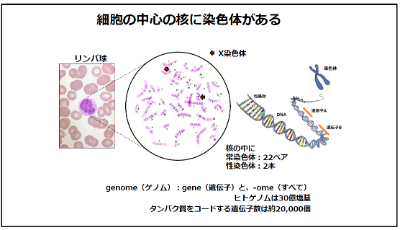

私たちの体は非常に多くの細胞からできています。細胞の中の核に、両親由来の染色体がペアで存在しています。

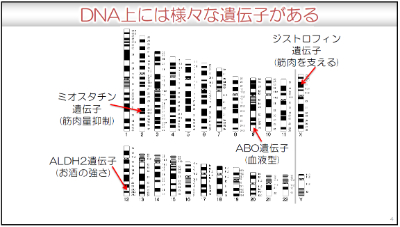

染色体はさまざまな遺伝子を織り込んだ二重らせん構造のDNAで構成されており、この遺伝情報すべてを「ゲノム」と呼びます。

なおDNAは4種類の塩基と呼ばれる物質(アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T))の組み合わせから成っています。

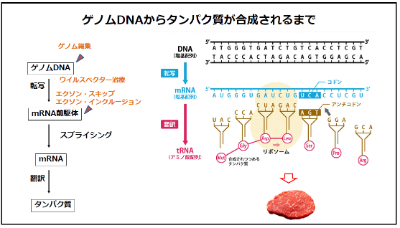

細胞のなかで、DNAからmRNA(メッセンジャーRNA)が作られ、これからアミノ酸が作られ(翻訳と言います)、つながることで筋肉等のタンパク質になります。

遺伝子を調べることは難しいのか

科学技術の進歩により、容易かつ安価、短時間でヒトの全ゲノムを解析できるようになり、個人ごとに、どの遺伝子に異常があるのかを調べることができるようになりつつあります。

生命にとって筋肉は必要か

筋肉は、姿勢を保ったり呼吸をしたり心臓を動かすような「力を出す」働き、血液を温めるなど「熱を出す」働きがあり、生命活動を行う上で必要なものです。

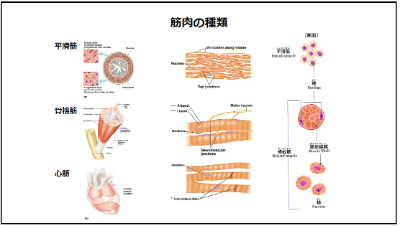

筋肉には平滑筋、骨格筋、心筋の3種類があり、それぞれ構造が異なります。

筋肉はどのようにして動くのか

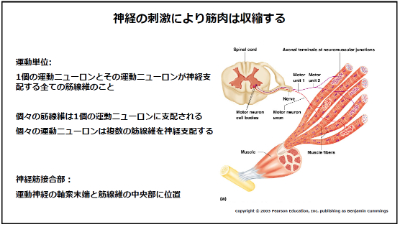

脊髄の神経から延びた運動神経が筋肉の線維につながり、その線維の伸縮に関わります。個々の筋肉線維は1本の運動神経につながっています。なお、筋線維は更に細い線維(筋原線維と言います)が集合したものであり、筋原線維を構成するタンパク質が互いの間に滑り込むことで筋線維が収縮します。

筋肉の病気、筋ジストロフィーとは

筋肉の機能が障害されて体の運動に問題が起こるときに、筋肉自体に原因があるものを「筋疾患」と呼びます。

そのひとつが筋ジストロフィーです。遺伝子異常の原因により起こるもので、進行性で、絶えず骨格筋の一部が障害され、一部が再生する病気です。

例えば、デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、DMD遺伝子の変異が原因であり、筋肉細胞膜を補強するジストロフィンとその関連タンパク質がないために各種症状が現れます。

治療はできるのか

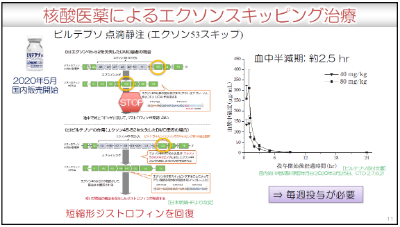

世界中で治療法の研究が進んでいます。青木先生の研究グループでは、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの犬による実験において、「エクソン・スキップ」という治療を行うことで、動作速度や体力が向上することを確認されました。

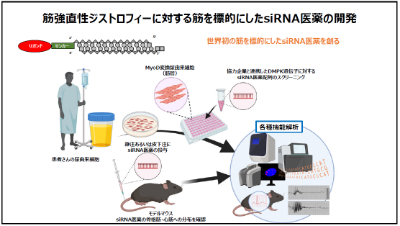

また、筋強直性ジストロフィー1型に対する骨格筋、心筋をターゲットとした治療法の開発において、筋肉に届けやすくするための部位(リガンド)を付けたsiRNA(エスアイアールエヌエー)医薬の開発も進められており、特徴的な症状の改善が確認されています。

患者の尿に含まれる細胞を筋肉細胞に変換し、この細胞を用いることで効果の高いsiRNA医薬を効率的に探す取り組みも行われています。

ゲノム編集の可能性~筋肉の回復に向けて

京都大学iPS細胞研究所 准教授 堀田秋津先生

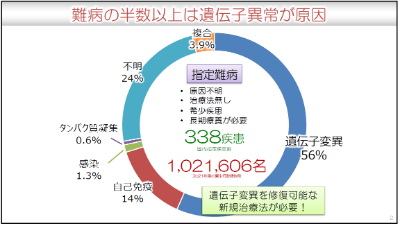

難病の半数以上は遺伝子異常が原因

難病は原因不明が多く、根本的な治療法もなく、長期療法が必要であることが難しいところです。国内の指定難病は338疾患あり、合計で100万人以上の患者がおられ、半数以上は遺伝子の異常が原因です。一方、全く原因がわかっていない疾患も約25%あります。

堀田先生の研究グループは、遺伝子変異を修復できる新規治療法を開発されています。

たった0.1%の違い?

1つの細胞には、繋げると全長約2mにもなるDNAが含まれており、1個人では約700億kmものDNAがヒトの中に詰まっています。これほど多くのDNAを持っている理由は、遺伝子が生物にとって非常に大切なものであるためです。

遺伝子はタンパク質を作り出す設計図であり、そのタンパク質がさまざまな機能を発現します。

例えば、わかりやすいものだとABO遺伝子という血液型を決める遺伝子があります。

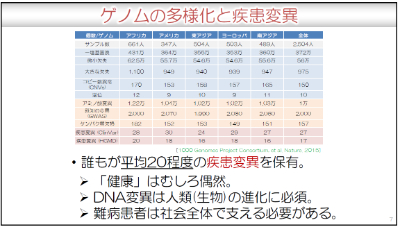

遺伝子はヒトによって違いがあり、ゲノムレベルでは0.1%程度の違いがあると言われます。「それだけしか違いがないのか」とも思えますが、ヒトは約30億の塩基を持っていますので、その0.1%は約300万〜400万塩基になります。たくさんの違いがある、と思われる方も多いでしょう。この違いにより個性が生まれるとも言えます。

近年、新型コロナウイルスによるパンデミックが大きな社会問題になりましたが、このウイルスも徐々に遺伝子変異を起こすことで、短期間で撲滅せずに、広く浸透している(してしまっている)と考えられます。生存競争的には多様性を生み出すことは重要で、遺伝子の変異は多様性・柔軟性と表裏一体であり、すなわち繁栄に必須であると言えます。(すべての人が何らかの遺伝子変異を持っている、ということですね。)

では、なぜ遺伝子変異は起こるのでしょうか?それは、細胞が分裂する時に30億塩基のDNAをコピーするわけですが、その際にどうしてもコピーミスが生じてしまうためです。

なお、人は平均で20個程度の疾患関連変異を持つことがわかっています。どんなに健康で完璧に見える人でも、何かの疾患に関連する遺伝子変異を持っているということであり、例えば筋ジストロフィーに関する遺伝子を持っていることが特別なのではなく、誰もが遺伝子変異を持っていることを理解することが重要です。

筋ジストロフィーをどのようにして治療していくのか

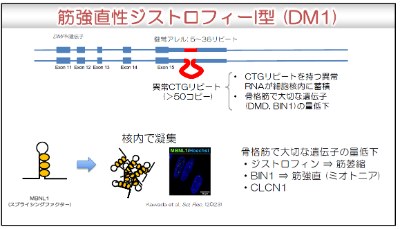

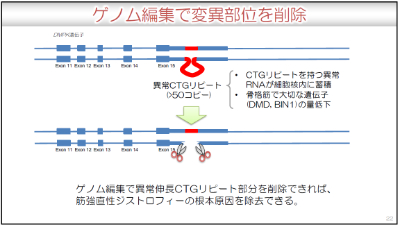

筋強直性ジストロフィーの場合、原因遺伝子であるDMPK遺伝子から異常に伸びたCTGリピートを持った「異常RNA」が作られることにより、骨格筋で大切な役割を持つ遺伝子たちを制御する(スプライシングファクターである)MBNL1がうまく働かなくなることで、骨格筋の萎縮が進行してしまうことが発症の原因となることがわかっています。

そこで治療戦略としては、異常CTGリピートをなんとか除去するか、大切な遺伝子の量が低下しないようにすることなどが考えられます。

一方、デュシェンヌ型筋ジストロフィーでは、大切な遺伝子のひとつであるジストロフィン(DMD)遺伝子に対するエクソン53スキップによる核酸医薬品(ビルテプソ®)が開発されています。

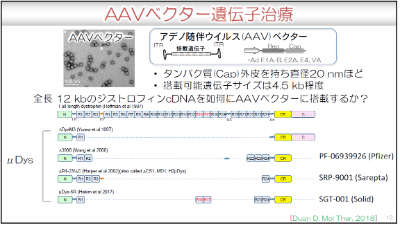

また、無害化したウイルス(AAVベクター等)を利用して、働かない遺伝子に対して外から働く遺伝子を入れる、という遺伝子治療も進められています。AAVベクターはタンパク質の殻で覆われているため免疫応答に弱く、さらに一度投与するとAAVベクターに対する抗体ができるため、同じAAVベクターによる再度の治療が効かなくなるという課題がありますが、かつては夢の治療法と言われてきた遺伝子治療も大きな進歩を遂げつつあると言えます。

新たな治療法開発~ゲノム編集~

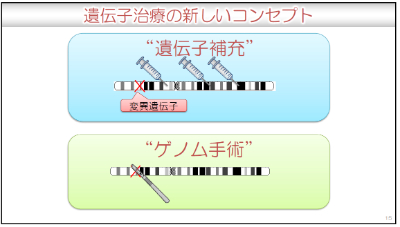

働く遺伝子を外から入れる(遺伝子補充)、という遺伝子治療では変異遺伝子は残ったままになります。

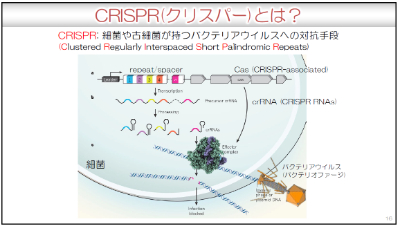

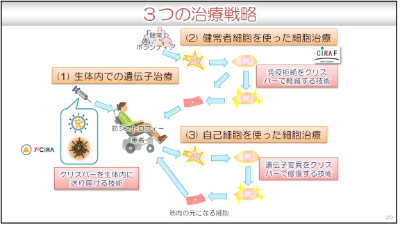

近年、変異遺伝子を手術する「ゲノム編集」という手法の研究も進んでおり、ゲノム上の標的部位を削り取ることができます。代表的なものに、CRISPR-Cas9(クリスパー-キャス9)があります。

筋ジストロフィー患者由来のiPS細胞を用いて、異常CTGリピートを切断したり、異常RNAが出ないように編集したりなどの研究が世界中で行われています。

堀田先生は、筋強直性ジストロフィー患者の皮膚や血液細胞から、iPS細胞を作成・増殖し、筋肉細胞へ分化させることで、これを使った治療法開発を行っています。

堀田先生の研究において、異常CTGリピートを削り取った細胞が、健康な細胞と似た状態になることが確認されています。また、DMDの原因遺伝子がゲノム編集により、ジストロフィンタンパク質が回復できることも確認されています。

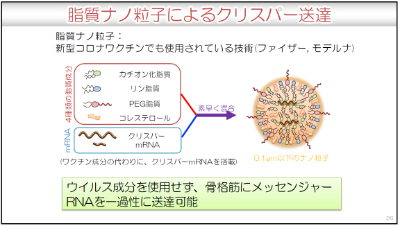

ただし、生体内の筋細胞にクリスパーを届けることができる方法の開発が必要です。現在、新型コロナウイルスワクチンで使用された脂質成分からなるナノ粒子に、クリスパーmRNAを搭載する方法が検討されています。

「治療」についてさまざまなアプローチが検討されている

筋萎縮が進んだ末期には筋細胞が少なくなってきますので、筋肉の機能を復活させるためには筋細胞や筋幹細胞の補充が重要です。

一方、ゲノム編集を用いた遺伝子治療の場合、なるべく筋力が維持されている段階で遺伝子修復する方が丈夫な筋線維を作れるため、それ以上の筋萎縮を防ぐことができるのではないかと考えられています。

わたしたち患者と家族は、さまざまな研究者によって多くの研究が進められていることを知り、応援していくことが大切です。

筋細胞を大事にすること-大人はもちろん、子どもたちも通院での検査やリハビリテーションなど、できることを続けていきましょう。